Tipologie di coagulazione: il “momento magico” del formaggio

Se seguite le nostre Storie di latte, saprete sicuramente che l’ora zero di ogni formaggio è la coagulazione. Per farvi capire quanto sia importante l’abbiamo definita il “momento magico”, perché quello che si verifica ogni giorno nelle caldaie è la trasformazione alchemica del latte da fluido in massa gelatinosa (la cagliata!). Come già vi abbiamo raccontato in un precedente articolo, non tutte le cagliate nascono allo stesso modo. Esistono infatti due grandi famiglie di trasformazione, la coagulazione presamica e la coagulazione acida, che rappresentano due filosofie diverse e due modi distinti di interpretare la natura del latte.

La via presamica: la forza degli enzimi

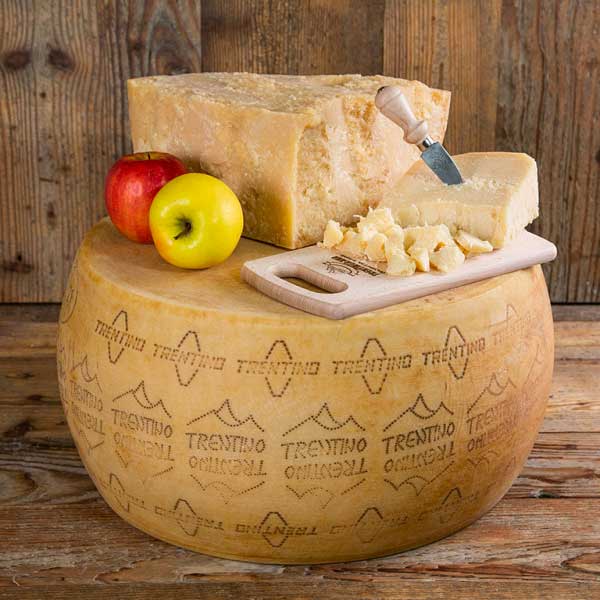

Quando si parla di coagulazione presamica si fa riferimento all'uso di un agente esterno specifico: il caglio, detto anche presame, che oggi è sostanzialmente un insieme di enzimi che possono essere di origine animale, vegetale o microbica. Noi utilizziamo sia quello liquido che quello in polvere, quest’ultimo più adatto per la produzione del Trentingrana e del formaggio Primiero. Una volta inserito il caglio all’interno della caldaia piena di latte, la temperatura viene leggermente alzata facendo in modo che l'enzima intervenga sulla caseina, separandola dalla parte liquida, altrimenti detta siero. Questo processo è abbastanza veloce e genera una cagliata elastica, uniforme e compatta, il cui sapore è delicato e poco acidulo. La maggior parte dei formaggi italiani sono prodotti utilizzando

questo tipo di coagulazione, sia che si tratti di formaggi freschi che stagionati, e per quanto riguarda le principali DOP italiane, quali Grana Padano, Caciocavallo Silano, Pecorino Romano e Castelmagno, la coagulazione presamica è l’unica consentita dai disciplinari. Per quanto riguarda il nostro Caseificio di Primiero, la coagulazione utilizzata è sempre la presamica, in tutte le lavorazioni.

La via acida: il lento lavoro dei batteri

La principale alternativa alla presamica è la coagulazione acida, che è un processo spontaneo affidato al lavoro instancabile dei batteri lattici presenti nel latte stesso. I batteri, nutrendosi dello zucchero del latte (lattosio), lo trasformano in acido lattico. Con l'aumento dell'acidità, e l'abbassamento del pH, la caseina perde gradualmente la sua stabilità e comincia a coagulare. È una lavorazione più lenta, in quanto può richiedere dalle 12 alle 24 ore, a seconda della temperatura. Questo tipo di coagulazione viene definita acida nel caso di utilizzo di batteri lattici, acido-termica nel caso in cui sia svolta con l’aggiunta di acidi organici e temperature elevate. La cagliata che si forma è molto diversa rispetto a quella presamica: più soffice, più delicata e con un sapore pronunciato

e decisamente acidulo. L’elevata umidità e la fragilità della cagliata fanno sì che questi prodotti siano destinati a un consumo immediato. Con la coagulazione acida si producono per lo più formaggi freschi e a pasta molle, mentre con quella acido-termica vengono prodotti formaggi quale il mascarpone.

La via di mezzo: la coagulazione mista

Esiste infine una terza via, spesso definita coagulazione acido-presamica o mista. In questo caso, il casaro utilizza sia l'azione acidificante dei fermenti lattici, che lavorano per diverse ore, sia una piccola dose di caglio. Questo approccio ibrido mira a ottenere il meglio dai due metodi: una cagliata con la struttura data dal caglio, ma anche con la ricchezza aromatica e la leggera acidità data dai fermenti. Il risultato è un formaggio con un profilo organolettico più complesso e

sfaccettato. La coagulazione mista viene utilizzata per ottenere formaggi quali la robiola e i tomini.

In sintesi, la prossima volta che assaggerete un formaggio, ricordate che dietro il gusto e la consistenza c'è una scelta precisa di coagulazione, un vero e proprio rito che definisce il destino e l'identità di ogni forma, dalla Tosèla fresca fino al nostro Trentingrana stagionato.

Condividi con

Calendario esperienze

16

VISITA AL CASEIFICIO

Scopri di più23

VISITA AL CASEIFICIO

Scopri di più30

VISITA AL CASEIFICIO

Scopri di più06

VISITA AL CASEIFICIO

Scopri di più