Il fiume di legno che collegava Primiero e Vanoi alla pianura e alla città di Venezia

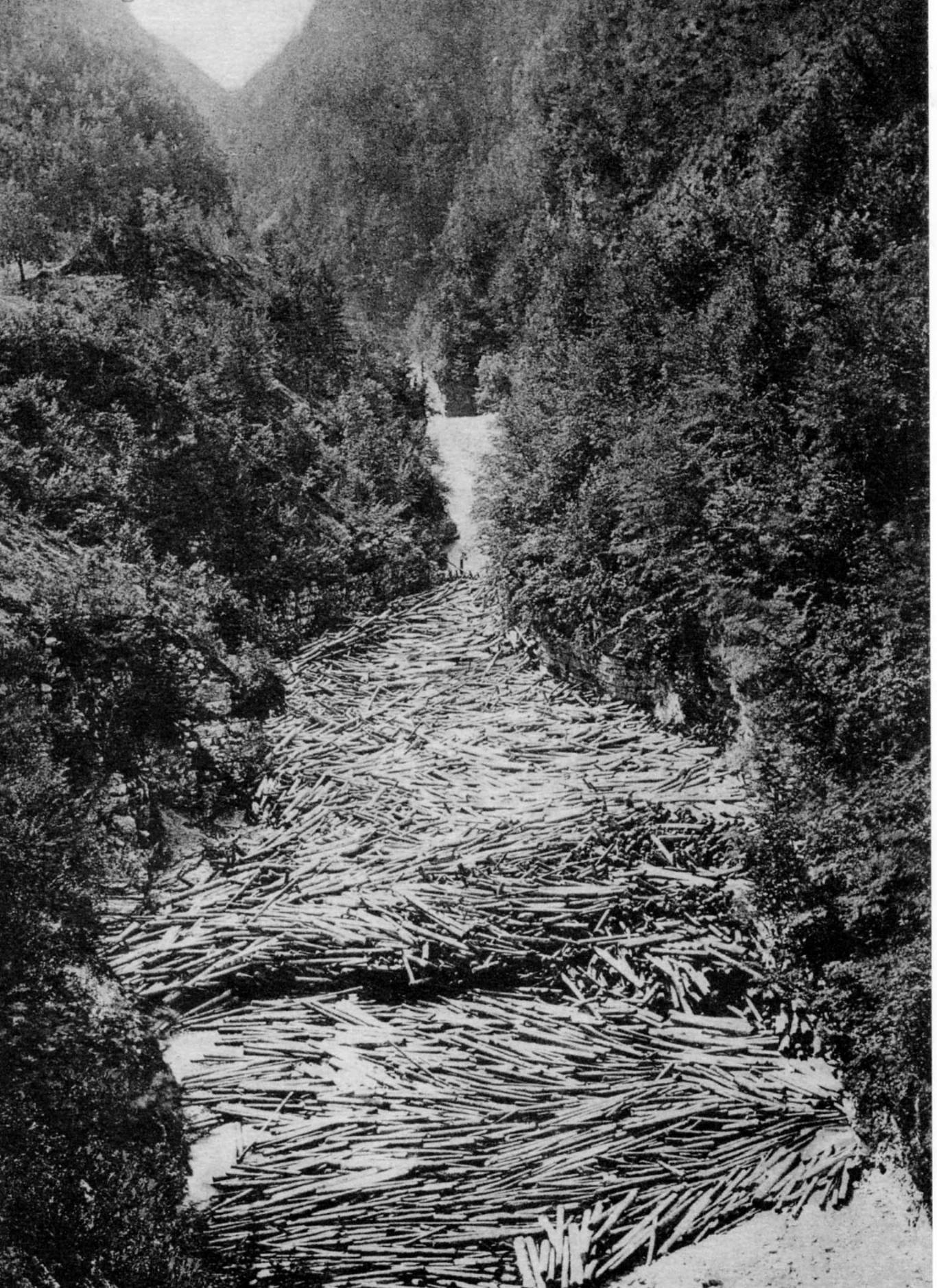

L’acqua, qui in Primiero, è il nostro grande tesoro. Non è certo l’unico, questo è vero, ma è sicuramente il più importante. Oggi l’acqua è la risorsa naturale che ci permette di ottenere la completa autonomia energetica. Un tempo era invece la nostra maggiore via di comunicazione, e di trasporto, verso la pianura e soprattutto verso la città di Venezia e il suo formidabile arsenale. Vi domanderete cosa c’entrano le nostre valli alpine con la potente flotta della Repubblica di San Marco… Semplice: in Primiero ci sono tantissimi boschi e per costruire le navi che percorrevano in lungo e in largo il Mediterraneo, trasportando merci e all’occorrenza soldati, serviva tantissimo legno. Per questo i grandi corsi d’acqua delle Alpi orientali, dal Piave al Brenta, dall’Adige al Tagliamento, come pure i loro affluenti come il Cismon e i tanti altri torrenti minori che scendono dalle valli, si trasformavano spesso e volentieri in veri e propri fiumi di legno: milioni e milioni di tronchi che fluitavano dalla montagna al mare.

L’inizio della fluitazione

Difficile dire quando iniziò a scorrere questo immenso fiume di legno… Tutti i corsi d’acqua che scendono dalle Alpi hanno sempre portato con sé molti trochi, soprattutto durante le piene. Ma la fluitazione del legname, inteso come sistema organizzato e strutturato, cominciò probabilmente in epoca comunale, con il grande sviluppo economico delle città

padane e di Venezia in particolare. Sappiamo poi che a partire dalla fine del Quattrocento la domanda di legname crebbe ulteriormente. Oltre alla cantieristica navale che produceva bastimenti sempre più grandi, cresceva la popolazione urbanizzata e di conseguenza aumentavano i consumi di legno per le costruzioni, per il riscaldamento e per vari utilizzi manifatturieri. Il legno era di fatto una risorsa fondamentale per la società preindustriale e il trasporto via acqua era molto più economico e veloce rispetto a quello via terra.

La massima espansione e poi il declino

Nei secoli a cavallo tra il Cinquecento e il Settecento la fluitazione raggiunse il suo apogeo, con grandi investimenti in infrastrutture e sempre maggiore controllo veneziano sulle risorse alpine. Le imprese commerciali divennero molto potenti (un nome importante, qui in Primiero, fu quello di Angelo Michele Negrelli, padre del famoso ingegnere del Canale di Suez) e i mercanti governavano i flussi ottenendo elevatissimi profitti. Di tanto in tanto nascevano conflitti per i danni arrecati da fluitazioni incontrollate (distruzione di argini, allagamenti, perdite di terreni) e quindi era necessario ricorrere a un continuo lavoro di mediazione e negoziazione. Il sistema della

fluitazione continuò anche dopo la caduta di Venezia, ma gradualmente andò a calare, sostituito dalle ferrovie e dai trasporti terrestri. Le ultime testimonianze di fluitazione risalgono agli anni Sessanta del Novecento, quando l’economia delle valli più marginali era ancora molto povera.

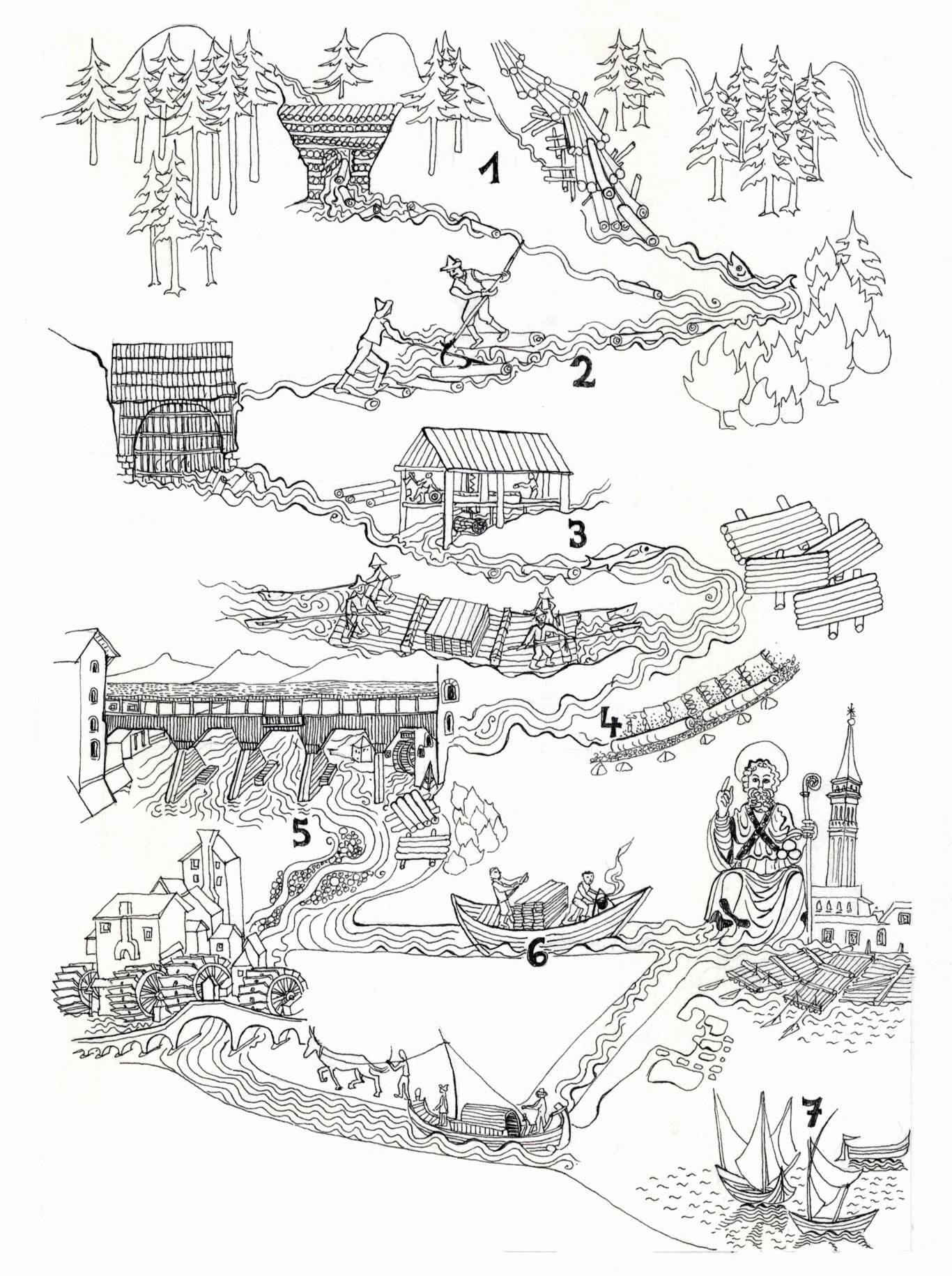

Come era organizzata la fluitazione

La fluitazione non era possibile senza un complesso di infrastrutture che coinvolgevano varie tipologie di maestranze. Era un vero e proprio sistema, molto articolato, che comprendeva stue e serrai (sbarramenti con rilascio d’acqua), risine (canali artificiali o scivoli in legno/pietra, usati in inverno sfruttando neve e ghiaccio), porti fluviali di montagna e di pianura (ad esempio Bassano e Padova), segherie idrauliche (che spesso entravano in conflitto con i mulini per l’uso delle acque) e canali di derivazione per collegare fiumi non navigabili. Nel tempo questo immenso insieme di opere ha plasmato il paesaggio alpino e prealpino, modificando e adattando i corsi d’acqua, i boschi e gli stessi insediamenti umani. Il tutto scandito dai ritmi della natura, ovvero lo scioglimento

delle nevi e le ricorrenti piene, primaverili e autunnali.

La memoria di un mondo scomparso

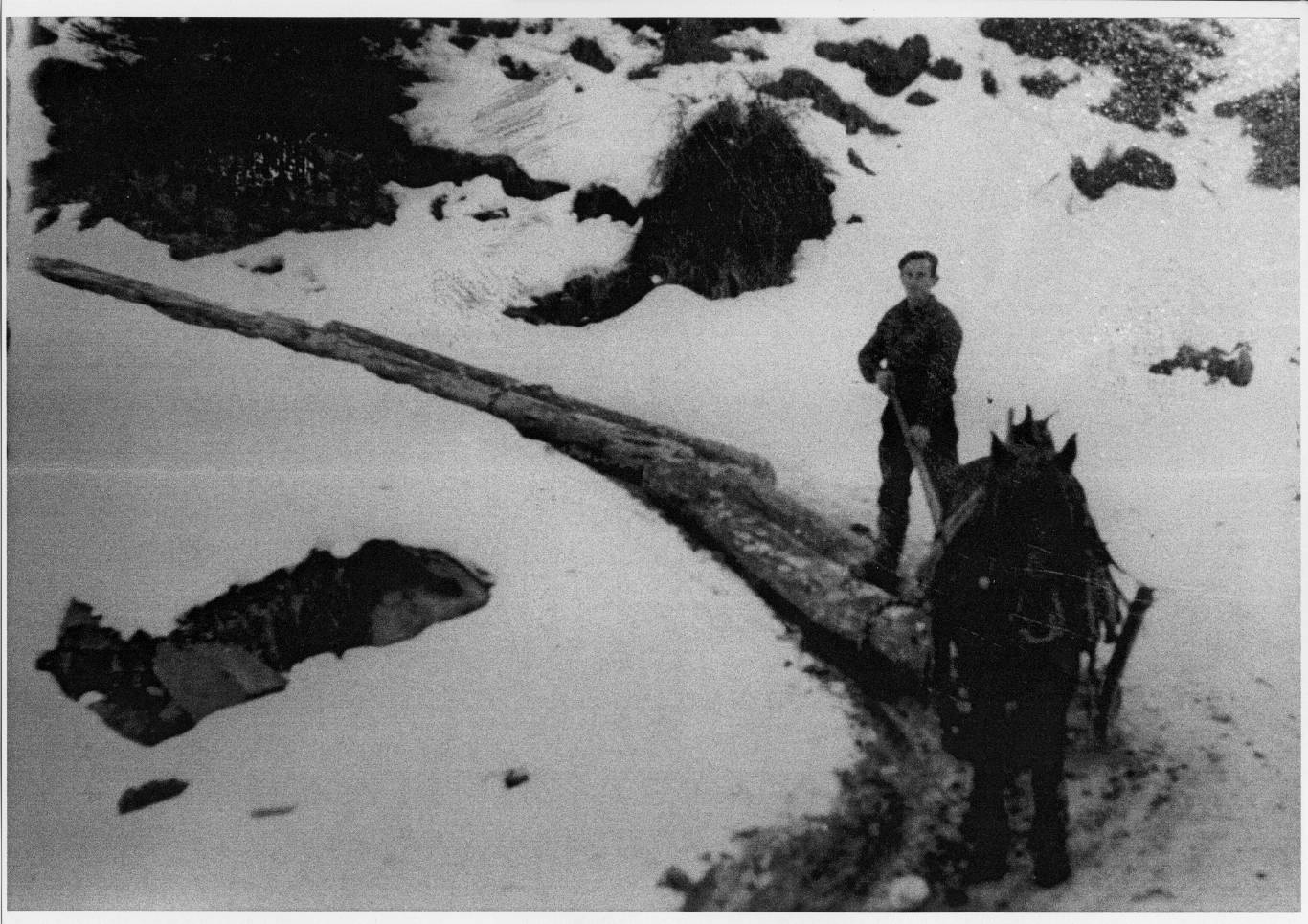

Qualche anno fa, il Parco Naturale Paneveggio San Martino di Castrozza ha allestito a Trento una bellissima mostra intitolata “Un fiume di legno”, tratta dall’omonimo testo di Gianfranco Bettega e Ugo Pistoia, del 1994. Queste preziose fonti ci hanno raccontato di un mondo ormai scomparso, della vita durissima e pericolosa dei boschieri, che abbattevano gli alberi e segavano i tronchi, e delle imprese dei

conduttori, che spostavano i tronchi giù per canaloni e rìsine, dai versanti più impervi fino ai torrenti. Non meno pericoloso era il lavoro dei menadàs che lungo torrenti stretti ed impetuosi dovevano far arrivare il legname fino alle rive del Cismon e del Brenta, le cui acque più tranquille permettevano la fluitazione legata, ossia il trasporto dei tronchi sotto forma di zattere. Il testimone passava infine agli zattieri che giungevano col loro carico fino a Venezia, al Porto delle Zattere appunto, o al Bassanello di Padova. Tutti questi lavoratori del trasporto su acqua erano accomunati dalla devozione per San Nicolò (Nicola di Bari) che oltre a essere uno dei santi più venerati dell’arco alpino era anche ritenuto il santo protettore dei marinai e di tutti coloro che lavorano sull’acqua.

La dura vita dei boschieri di Mezzano

Su una figura in particolare vogliamo soffermarci, quella dei boschieri di Mezzano. Il loro era un lavoro durissimo e molto pericoloso, che veniva sempre svolto in squadre di almeno 8 o 10 persone. Soggiornavano nel bosco per l’intera settimana (10 ore al giorno per sei giorni, dalla domenica pomeriggio al mezzogiorno del sabato) e dormivano nelle baràche (semplici ricoveri in legno), dove uno della compagnia svolgeva anche le funzioni di

cuoco e “custode d’anime”. Ai giovanissimi avviati a questo lavoro venivano assegnati compiti umili e di servizio, in particolar modo portare l’acqua dai ruscelli o dalle fonti ai più anziani che, quanto avevano sete, gridavano: “tìrela, tìrela bozzerino (portami acqua con la botàzza – botticella)”. A guida del lavoro era il capo compagnia, che dava ordini ai boschieri o segnava il ritmo attraverso “El òp”, un richiamo cantato.

Il legno al centro dell’economia di valle

I boschieri rifornivano Mezzano di legna, che serviva per il consumo privato e pubblico. Legna da fuoco, da fabbrica (costruzioni), da opera (mobilio), per la realizzazione di attrezzi di uso quotidiano, per le calchère (forni per la realizzazione della calce) e per le ère (carbonaie). Con il legno si realizzavano e mantenevano arche, argini e ponti, nonché le opere gratuite per la Chiesa. Mentre le taglie più pregiate partivano con la

fluitazione verso la pianura. Anche l’industria mineraria di Primiero, tanto fiorente per alcuni secoli, sfruttò in abbondanza i ricchi boschi della valle per nutrire le bocche voraci e mai sazie dei forni fusori di Transacqua.

La fluitazione del legname è stata una delle principali attività del nostro territorio, collegando i boschi alpini di Primiero e Vanoi alla pianura e soprattutto alla città di Venezia, in un sistema economico e ambientale integrato. Il suo declino, dovuto all’avvento delle ferrovie prima e al trasporto su gomma poi, ha segnato certamente la fine di un’epoca di immani fatiche, ma ha lasciato anche un’eredità culturale e ambientale molto importante che sta a noi preservare e valorizzare.

Condividi con

Calendario esperienze

27

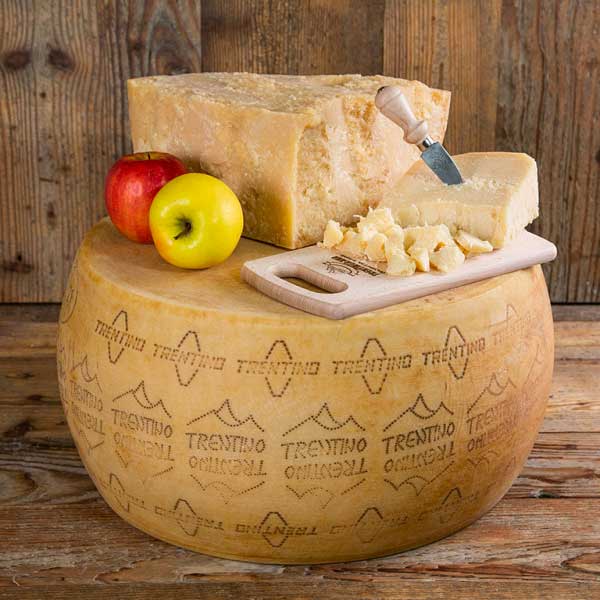

VISITA AL CASEIFICIO

Scopri di più06

VISITA AL CASEIFICIO

Scopri di più13

VISITA AL CASEIFICIO

Scopri di più20

VISITA AL CASEIFICIO

Scopri di più